30多年前,科学家都认为神经脉冲沿着一条专用的神经通路直达大脑,到了20世纪80年代后期,英国科学家阿姆斯特朗一詹姆斯的实验结果向这一理论提出了挑战。从此,人们对神经脉冲传播的认识开始慢慢转变。

毫不知情的Eshe其实已经参与了一项实验,目的就是为了解开上述谜团。它决定用胡须来完成任务绝对是一个合适的选择,因为胡须是判断洞口不大的关键。

大鼠的胡须一旦被触动,胡须根部的机械感受器就会感知到胡须的偏转,将它转换成一种快速变化的微弱电脉冲,即动作电位,来描述刺激的位置、强度和持续时间等信息。三叉神经系统(trigeminal system)是躯体感觉系统的一部分,该神经网络的功能是传递和处理来自于面部的触觉信息,胡须发出的电脉冲正是通过这里传递给大脑的。Eshe和它的同伴们只须利用胡须收集到的触觉信息,就能在不到一秒的时间内“计算”出缝隙的大小。它们是如何做到这一点的呢?要解答这个问题,也许先得弄清楚另一个问题:在三叉神经系统中,数量众多的神经元在处理传入的感官信息时,是如何“相互交流”的。

我们为什么要研究这个课题?当然,并不只是想知道仓皇的大鼠如何从饿猫的爪下逃生,而是要揭开更多的秘密。从20世纪70年代起,神经生理学家就开始研究啮齿类动物的三叉神经系统,试图解答一些基本的神经问题,看清神经密码的本质。为了破译神经密码,我们和世界各地的实验室都做了大量的研究工作。关于神经密码的假设发生了怎样的改变,还有多少秘密尚待破解,这些从我们的研究工作中可见一斑。

30年前,一个叫作“专线”模型的理论得到了大多数神经生理学家的认可。这一理论认为,躯体外周产生的感官信息通过大量的并行神经通路传递到大脑的新皮层。从本质上说,感官信息的传播会经过一个严格的前馈回路,正是这个回路将外周的感觉器官(比如说大鼠的胡须)与更高级的大脑结构连接起来。

20世纪70年代,在小鼠的大脑初级躯体感觉皮层(S1)中,美国约翰一霍普金斯大学医学院的汤姆?伍尔西(Tom Woolsey)和亨里克?范德卢斯(HenrickVan derLoos)发现了类似三叉神经系统的信息交流通路。于是,专线模型得到了极大的发展。与其他哺乳动物一样,小鼠大脑皮层也可以分为6层,每一层都有不同的纹理,分布着不同的神经元类型。从最外层到最内侧的皮质层,依次被编号为I到VI。从小鼠的大脑中,伍尔西和范德卢斯提取了包含全部S1皮层区的组织块,制作了横跨整个皮质宽度的薄切片,然后再给这些组织切片染色,检测其中是否存在细胞色素氧化酶(cytochrome oxidase,缩写为CO,存在于线粒体上,与细胞的剧烈活动有关)。

伍尔西和范德卢斯的发现让他们大吃一惊:在第IV皮质层中,有许多与众不同的神经元,它们富含细胞色素氧化酶,行列分明地排列着。成千上万的神经元紧密堆叠在一起,构成了一个个水桶状的细胞簇――伍尔西和范德卢斯把单独的细胞簇叫做“桶”,把细胞簇构成的完整阵列叫做“桶阵”。最让他们惊讶的是,这些“桶”可以与小鼠嘴上的胡须一一对应,整个“桶阵”形成了一幅漂亮的、稍微有些变形的鼠嘴状图形。

很快,科学家就在大鼠的皮层中发现了相似的桶阵排列,进一步的研究证实,在皮层下的结构中,比如脑干和丘脑,也存在同样的鼠嘴状图形。只不过在这些结构中,细胞簇被称作“小桶”(barrelet)和“类桶”(barreloid)。后来,科学家发现,其实在三叉神经系统上,每一个皮层下的连接区域都有一些这样鼠嘴状图形,从而证明大鼠面部胡须上的外周感受器与S1皮质区是直接相连的。

当某块皮肤受到刺激,就会诱使一个神经元产生动作电位,作出反应,用感觉神经生理学家的术语来说,这块皮肤区域就是这个神经元的“感受野”(receptive field)。就啮齿类动物的躯体感觉系统而言,“专线”模型最重要的预言就是,位于三叉神经系统中某个“桶”上的单个神经元,它的感受野,或者说管辖区域,应该严格局限于某一根主要胡须(以下简称主须)。

到了20世纪80年代后期,一些反面结果开始挑战这种观点。例如,当时英国伦敦大学的神经生理学家迈克尔?阿姆斯特朗一詹姆斯(MichaelArmstrong―James)将大鼠麻醉后,记录了很多皮质“桶”中单个神经元的活动情况。尽管他可以鉴别出,大多数皮质神经元确实对应于某根主须,不过他也发现,单个神经元可以对主须周围胡须上的偏转作出应答。

阿姆斯特朗一詹姆斯提出,大鼠皮质“桶”中的单个神经元的感受野,并不局限于某一根主须;相反,一个神经元所管辖的区域可能还包括主须周围的一些胡须,它们的偏转可以使神经元产生较弱、较慢但仍然非常重要的触觉反应。在当时,这种观点几乎是一个异端邪说,在神经研究领域引发了巨大的争议,但这只是一个开始――在随后的十年中,科学家对神经编码的认识发生了巨大转变。

群体的力量

在后来的研究中,科学家发现神经元不是孤立的,而且每个神经元支配的皮肤区域也随着动物的身体状态发生着变化。不管是在大鼠实验中,还是在数字模拟方面,科学家得到的数据都清晰地显示,只有综合数十个神经元的活动,大脑才能对外源刺激准确定位。

阿姆斯特朗一詹姆斯采用的技术,可以从被麻醉的大鼠身上逐一记录单个神经元的活动,在1989年,这大概算是顶尖的探测技术了。不过在当时,本文作者之一尼科莱利斯和约翰?K?蔡平(John K.Chapin,目前任职于美国纽约州立大学南部医学中心)决定,利用一种新方法来同时监听多个独立神经元的电活动。

起初,我们的研究重点是腹后内侧核(ventral posterior medial nucleus,缩写为VPM)中“类桶”上的神经元。VPM是丘脑的一个结构,而丘脑则是将外周传入的信息投射到初级躯体感觉皮层的主要核团。初步的研究结果证明,这些VPM神经元的感受野极大,包括了多根胡须。就像阿姆斯特朗一詹姆斯在皮层中发现的那样,VPM神经元的最强烈、最快速的反应源于他们各自主须的偏转,因为主须限定了感受野的中心;而稍弱、稍慢的反应则由周围的胡须刺激诱发。

实际上,随着大鼠从麻醉中逐步苏醒,每个VPM神经元的感受野范围都会显著扩大,有时甚至包括了大鼠同侧面部上的大多数胡须。此外,受刺激的胡须不同,VPM神经元作出反应的延迟时间也会不同,因此随着刺激后时间的变化,每个神经元感受野的管辖范围也随之变动。换句话说,我们不能简单地界定神经元感受野的中心和边界,除非我们指定一个确切的时刻。

神经元应答的这种动态时空特性是一种优势,一旦外周触觉信息的传入发生了变化,细胞就能立即重组它们对外界刺激的反应。例如,大鼠面部的一小块皮肤被麻醉后,在几秒钟内我们就可以观察到这样的结果:VPM神经元的感受野重新组织了一次,以便适应触觉信息传入的新模式。

得到上述结果后,我们立即进行更进一步的实验。实验中,我们需要在脑干、丘脑、三叉神经系统接替核等多个部位,同时监测数量更多的单个神经元活动,这迫使我们采用了难度更高的实验技术。最终,我们成功地进行了多位点、多电极的记录,在每只大鼠身上可以同时监测5个神经结构上多达48个神经元的活动。

在动物的感觉传导通路上,进行如此全面的空间取样还是第一次。清晰明了的实验结果令人震惊:动物清醒时,单根胡须的偏转就会触发复杂的电活动波,沿着三叉神经系统,电波会在每个核团的多个桶状细胞簇间传播。以前认为,信息是沿着静态的、相互分离的专用神经通路进行传递,但我们观察到的实验结果却与这种观点相差甚远。根据这些发现,我们提出了另一个模型――“分布式呈现”或“群体性神经编码”模型:只有综合大量神经元的活动,大鼠的大脑才可能提取到精确的、有意义的触觉信息,从而了解它的周遭环境。

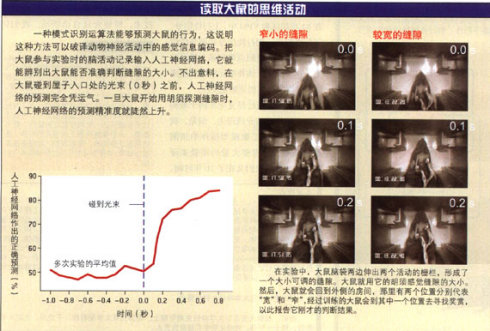

为了进一步证实我们观察到的现象,20世纪90年代中期,我们实验室的一名研究生阿西夫?加赞法(Asif Ghazanfar)进行了一系列实验。机械刺激大鼠的多根不同胡须,诱使大量的皮质神经元产生电活动后,他把这种电活动输入一系列被称为“人工神经网络”(artificial neuralnetwork,缩写为ANN)的人工模式识别算法之中,试图解读大鼠三叉神经系统的神经元群传出的信息编码。首先,加赞法“训练”了一套算法,用来从全部皮质神经元的整体时空放电模式中,准确定位受到刺激的单根胡须。一旦这个人工神经网络的精确度达到一定水平,他就输入一套新数据,然后检测该算法在预测受刺激胡须的位置时,有多高的精确度。向人工神经网络输入单个神经元的电活动时,预测的精确度非常低;但是输入大量神经元的综合反应时,这套运算法一下子就能轻而易举地预测出受刺激胡须所在的正确位置。

就在那个时期,其他一些实验室也在进行相关研究,虽然采用的实验方法各不相同,但他们得到的数据却证实了我们在电生理实验上的发现。随后,加赞法与博士后研究人员戴维?克鲁帕(David Krupa)一起,首次证明阻断SA1皮层区神经元的活动会影响丘脑VPM神经元的应答模式,这说明从皮层到VPM的下行性反馈信号,对来自脑干的上行性信号的传递同样起着非常重要的调节作用。据此,我们提出了一种假设:在S1皮层区和VPM中,上行性信号、下行性信号、侧行性信号和调节性信号会在不同的时间点聚到某个神经元上,从而决定了该神经元所表现出来的高度变化的多胡须触觉反应。

我们的发现已经完全不同于最初那种严格的前馈专线理论。但是,我们提出的多元汇聚模型所作的预测是否准确,还需要大量的实验来证实――这就是我们又花了10年时间,在实验中利用前所未有的各种方法去刺激大鼠胡须的原因所在。

胡须改变结果

范泽洛用一种巧妙的实验技术,观测了大鼠在不同的活动状态下,神经元作出反应的方式。实验结果让范泽洛大吃一惊:大鼠的胡须静止与晃动时,神经元的反应模式截然不同。这就是大鼠靠胡须逃跑的秘诀所在?

1998年,我们实验室的一名研究生埃里卡?范泽洛(Erika Fanselow)发明了一项巧妙的技术。利用这项技术,即使大鼠自由活动,我们仍然可以在不同的条件下,检测S1和VPM神经元如何针对相似的刺激作出反应。在眶下神经(三叉神经的一个分支,起自面部胡须)周围,范泽洛植入了一个微型环绕电极。这样一来,她就能给神经精确地输送电脉冲序列,同时监测S1和VPM神经元的反应。随后,当大鼠在日常活动中做出各种不同的动作时,她就测量了神经元作出的不同反应。实验结果表明,比起平静或麻醉状态,当大鼠移动它们的胡须时,皮层和丘脑神经元对触觉刺激的应答方式迥然不同。

当大鼠处于平静状态时,神经元对刺激的典型应答方式是,先出现一串短促的动作电位,然后在一段较长的时期内,神经元都不再作出反应,因为细胞膜的变化抑制了动作电位的爆发。范泽洛发现,只要大鼠以某种方式移动胡须,皮层和丘脑神经元就会以一种更加稳定的方式激活,每一次反应都会释放一个神经脉冲,而不会出现对动作电位的抑制。

初次观察的结果促使范泽洛作出决定:改变电脉冲的输送方式,一次给神经元输送一前一后两个电脉冲,而不只是输送一个单一脉冲。这次的观察结果让她震惊不已。当大鼠清醒时,如果它们呆着不动,并且不移动它们的胡须,皮层和丘脑神经元只能对两个电脉冲中的前一个作出应答,第二个脉冲被兴奋后的抑制现象屏蔽了。但是当大鼠活跃地移动它们的胡须时,哪怕两个电脉冲只间隔25毫秒,S1和VPM神经元照样可以对两个电脉冲都作出应答。移动胡须的行为明显改变了神经元的属性,使得皮层和丘脑都可以真实地呈现一连串触觉刺激。

大概就在这个时期,克鲁帕也在训练大鼠方面初步获得了成功,他的大鼠就像几年之后的Eshe一样,能够完成规定的任务。在现实生活中,大鼠往往须要主动利用触觉去分辨外界事物,比如用它们的胡须去判断一个不断改变的洞的大小,这些任务具有更明确的目的,而且难度更大。在这样的情况下,神经元的应答方式还会发生变化吗?克鲁帕训练的大鼠,为监测这种情况下的神经元应答方式,提供了一个全新的方法。

他的实验结果验证并扩展了范泽洛早期的观察结果:当动物主动用胡须来判断孔穴的直径时,S1和VPM区的大部分神经元都会持续地作出强烈的应答,不会出现抑制期。此外,在大鼠的胡须触碰到金属栅栏的边缘之前,皮层的一些神经元就明显开始调节它们的放电频率,表明这些动物的行为状态已经影响到神经元的属性,开始为眼前的任务做准备了。

为了验证上述反应是否是动物感觉系统内前馈和后馈编码信息的一部分,克鲁帕把大鼠执行任务时记录下来的神经元群的时空放电模式,输入到一个人工神经网络。结果,只要根据多达50个皮层神经元的综合活动,这个人工神经网络就可以准确地预测出,在任何一次测试中,大鼠能否正确地鉴别出孔穴的大小。

动态的网络

神经系统是一个巨大的网络,而且还随时变化。一个神经元可能不只属于一个神经元群,还同时参与多个神经元群体,也许正是神经元的交流,动物才产生了多种多样的感觉能力。

单凭神经元的放电模式就能预测动物的行为,这说明在破解神经系统语言方面,我们的前进方向是正确的。现在已经非常清楚,哺乳动物的大脑之所以能赋予它们精细的感知能力,并非单纯依靠某些特殊神经元或者排列成线的桶状细胞簇的单独活动,而是依赖于高度分布式的神经元群,它们由众多调谐一致的神经元动态形成。

单个神经元在神经元群中的地位并不固定,随时都可能发生变化,而且一个神经元可以同时参与多个神经元群。单个神经元的放电特性也在不断变化,这是多种因素共同影响的结果,这些因素包括外周传入的感觉信息、动物过去的感觉经验、大脑内的活动状态、主动还是被动感知外界环境,以及动物对即将发生事件的预判等。

在大脑的结构、生理和细胞生物学方面,人类与大鼠有着共同的基本特征。与大鼠一样,复杂的神经网络不仅提取了周围世界的各种特征,形成的感知也依据目的、动机、情绪、甚至我们曾经的感觉体验的不同而随时发生变化,这样我们才能驾驭自己的感觉。

但所有这些功能,是如何从数十亿个神经元的微弱放电活动中产生出来的呢?我们的大脑如何让我们偶尔做出相似的举动,同时又赋予每个人如此鲜明的个性呢?大多数神经科学家都认为,这一谜团在很长时间内都难以解开。

不过,我们研究小组的工作已经取得长足的进步,虽然我们还没有完全破泽神经密码,但是已经能够粗略理解其中的含义,并将这种理解转化成实际应用。我们可以从猴子的运动皮层读取神经元的放电模式,使用计算机算法将这些信息实时翻译成指令,控制机械臂的运动。我们希望在不久之后,就能充分掌握神经语言,以便跟大脑交谈。只要能成功,我们就可以制造一种假肢,在上面装上各种感受器,将触觉反应输送至使用者的躯体感觉皮层,从而形成真实的躯体感觉。

破译神经密码并非一朝一夕之事,但现在,至少对于其中的几个“音节”,我们已经能理解并准确“发音”了――仅仅在10年前,这一切都还只是梦想。为什么我们进步迅速,已经能够利用神经语言了呢?一个重要原因就是神经语言本身的适应性,而这种适应性又来自于神经元群体间信息流动的网络属性。即使几个词丢掉了,信息的交流仍然畅通无阻,正如一个强大的科技网络,它可以快速补偿丢失的几个节点。

基础实验设备的进步,对这一领域的发展也至关重要。几十年前,神经科学家可利用的工具只有坚硬的金属电极,稍不注意或者用力过猛,就会伤及大脑组织,而且每次只能记录一个神经元的活动。研究人员在研究大脑活动时,只能先将动物麻醉,或者至少让它们处于安静、受限的状态。但是,一旦科学家可以在多个脑区同时监测数十个神经元的活动时,观测神经元群体的活动就成为了可能。今天,新型柔软的电极材料出现了,可以永久性地植入脑内,科学家可以长期监测多达500个神经元的活动。就算实验动物在头脑清醒的状态下参与日常活动,科学家的监测也可以继续进行。

以前,由于一次只能记录一个神经元的活动,人们提出以神经元为中心的专线神经通讯理论也就不足为奇。在欣赏歌剧表演时,如果只能听到一个声音,无论演唱者多么才华横溢,观众仍然很难把握歌剧的内涵。早期研究神经语言的方法亦是如此。然而,当分布广泛的众多神经细胞组合起来,成为一个巨大的神经元群体时,细胞间的相互作用就能精确地描述周围的环境。因此,不管什么时候,一只大鼠如果成功逃脱了猫的追捕,它都应该感谢神经元群在它大脑中奏响的电脉冲交响乐。